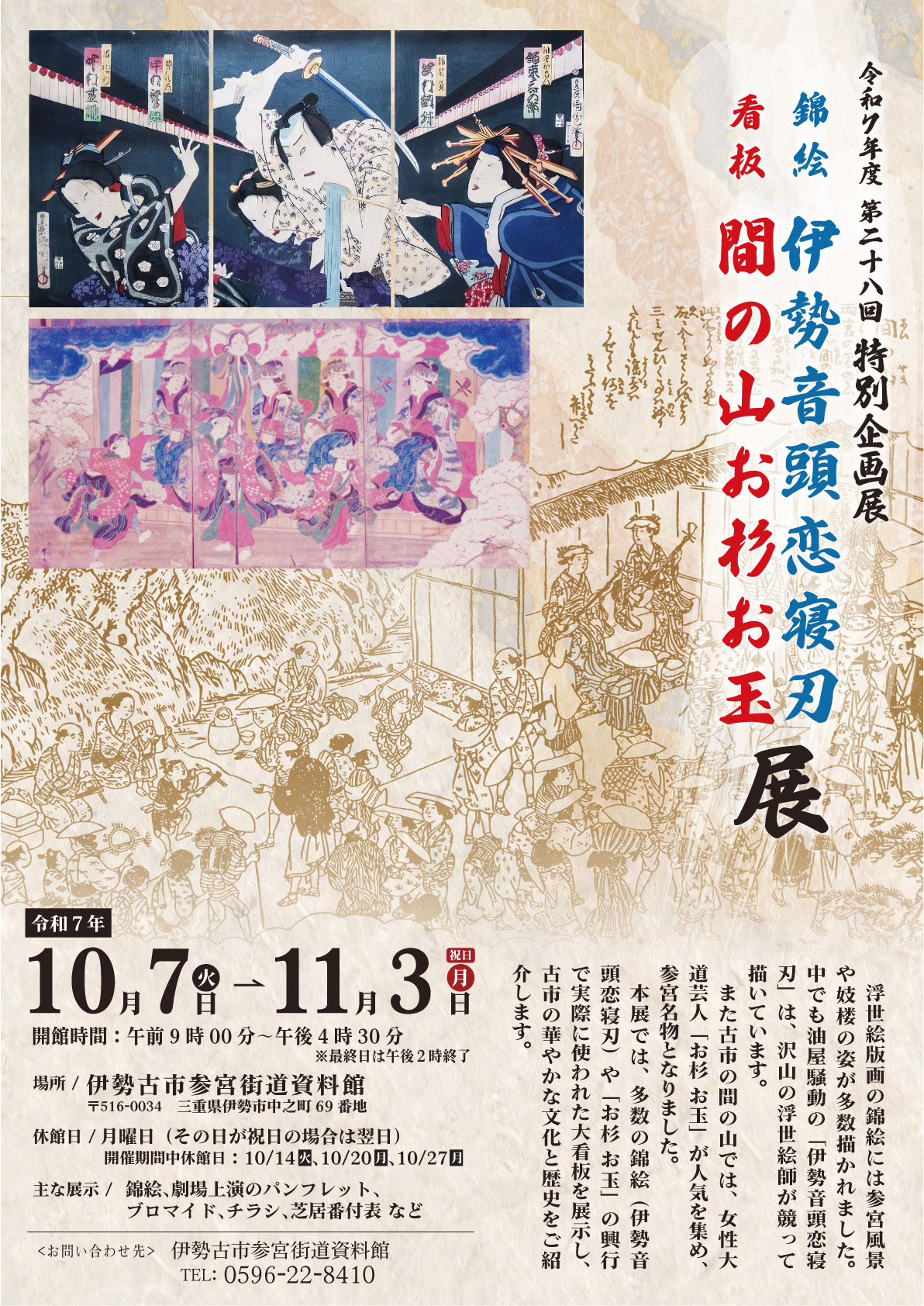

歌舞伎「伊勢音頭恋寝刃」のこと

概要

かわら版や人の噂など、情報手段が限られていた江戸時代、歌舞伎芝居は事件や出来事、風俗や風習を人々に伝える重要なメディアでした。1796(寛永8)年、お伊勢参りで名高い伊勢古市の遊郭油屋で、「古市十人斬り」(医師の孫福斎(まごふくいつき)が酒に酔って騒ぎを起こし、仲居ら2人を殺害、7人に重軽傷を負わせた)と呼ばれる事件が実際に起きました。

寛政8年という、古市遊郭全盛の真只中で起こったこの出来事は、異常な反響をかもし出し参宮客の口伝えにたちまち、そのニュースは京大坂、全国へと伝わりました。大坂歌舞伎狂言の作者近松徳三が、この事件を聞いたのは事件から3日後のことで、徳三は古市妓楼であったことに魅力を感じ一気に筆を執って僅か4日の間に長編(4幕7場)を書き上げたそうです。

これが歌舞伎「伊勢音頭恋寝刃」という演目となり僅か52日目に大坂道頓堀・角の芝居で初演され生々しいニュース劇として人気を呼び、その後各地で好評を博しました。

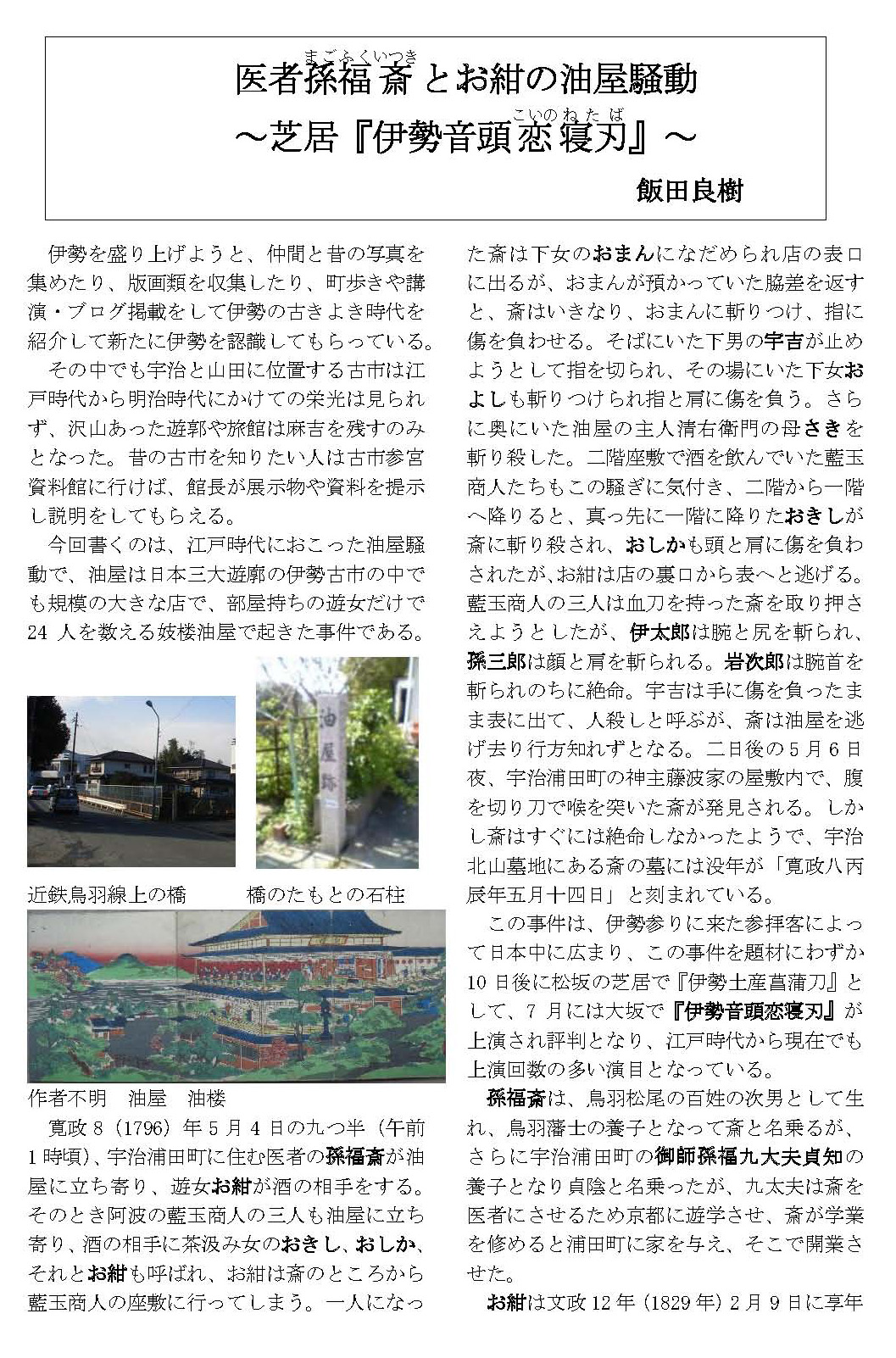

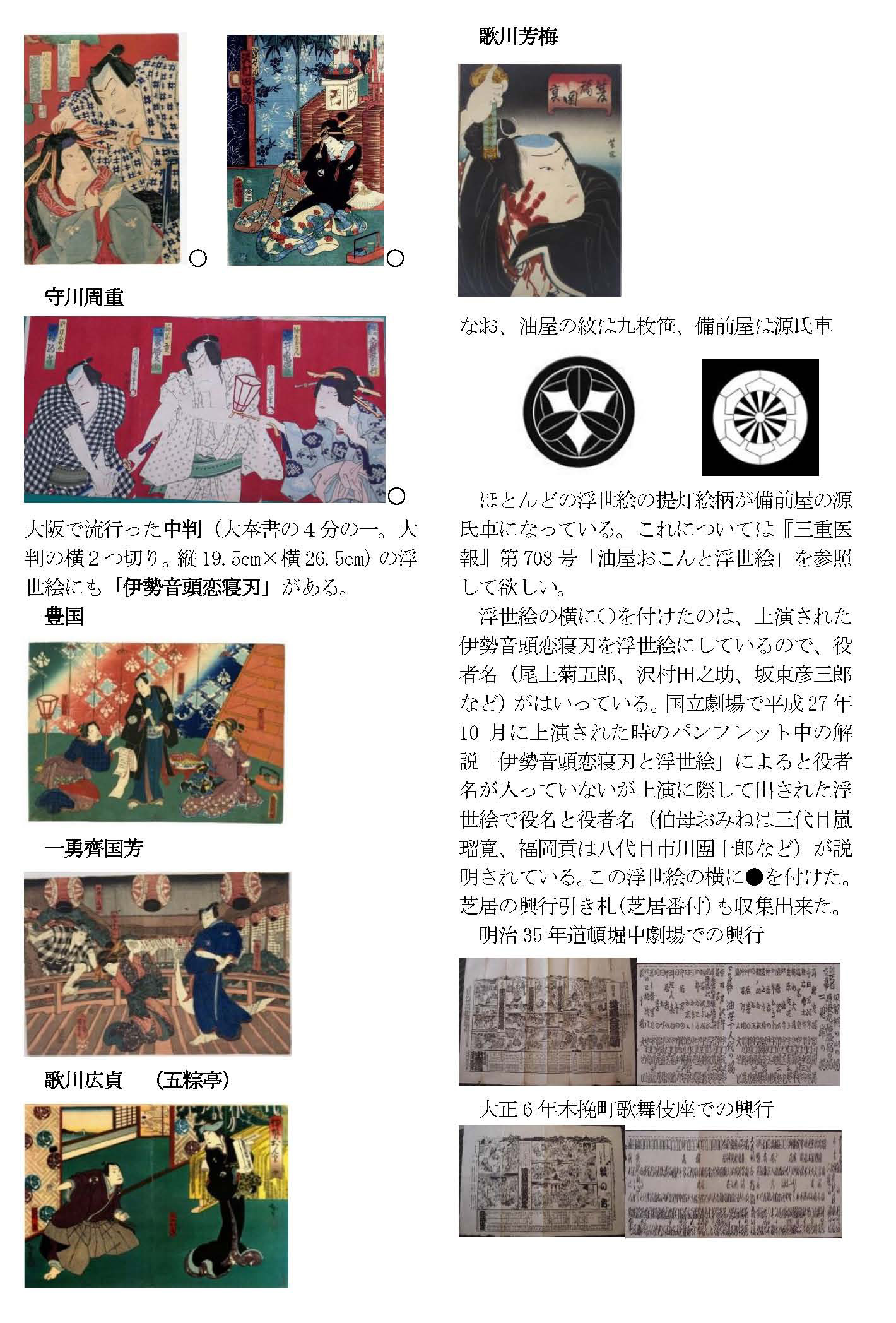

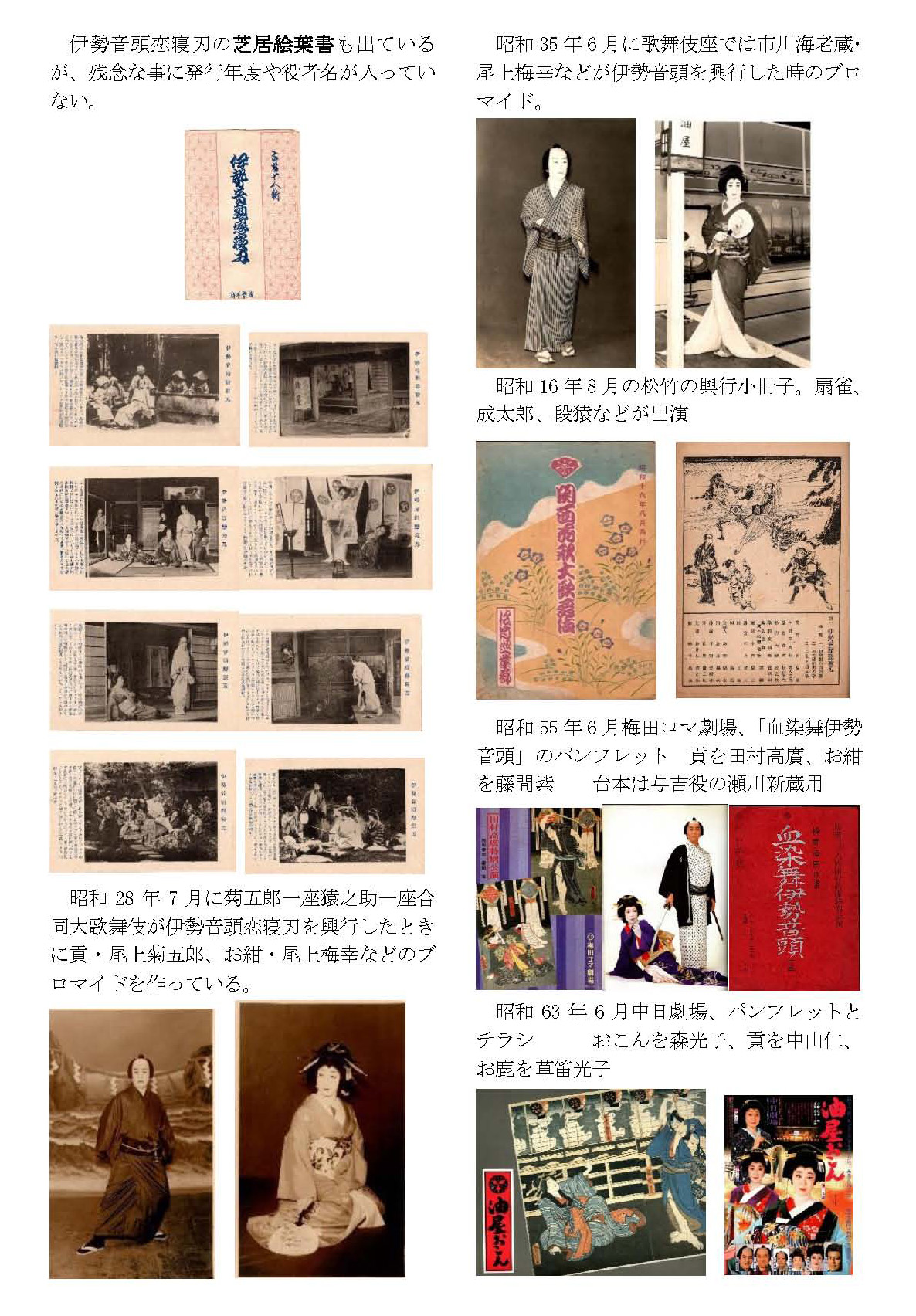

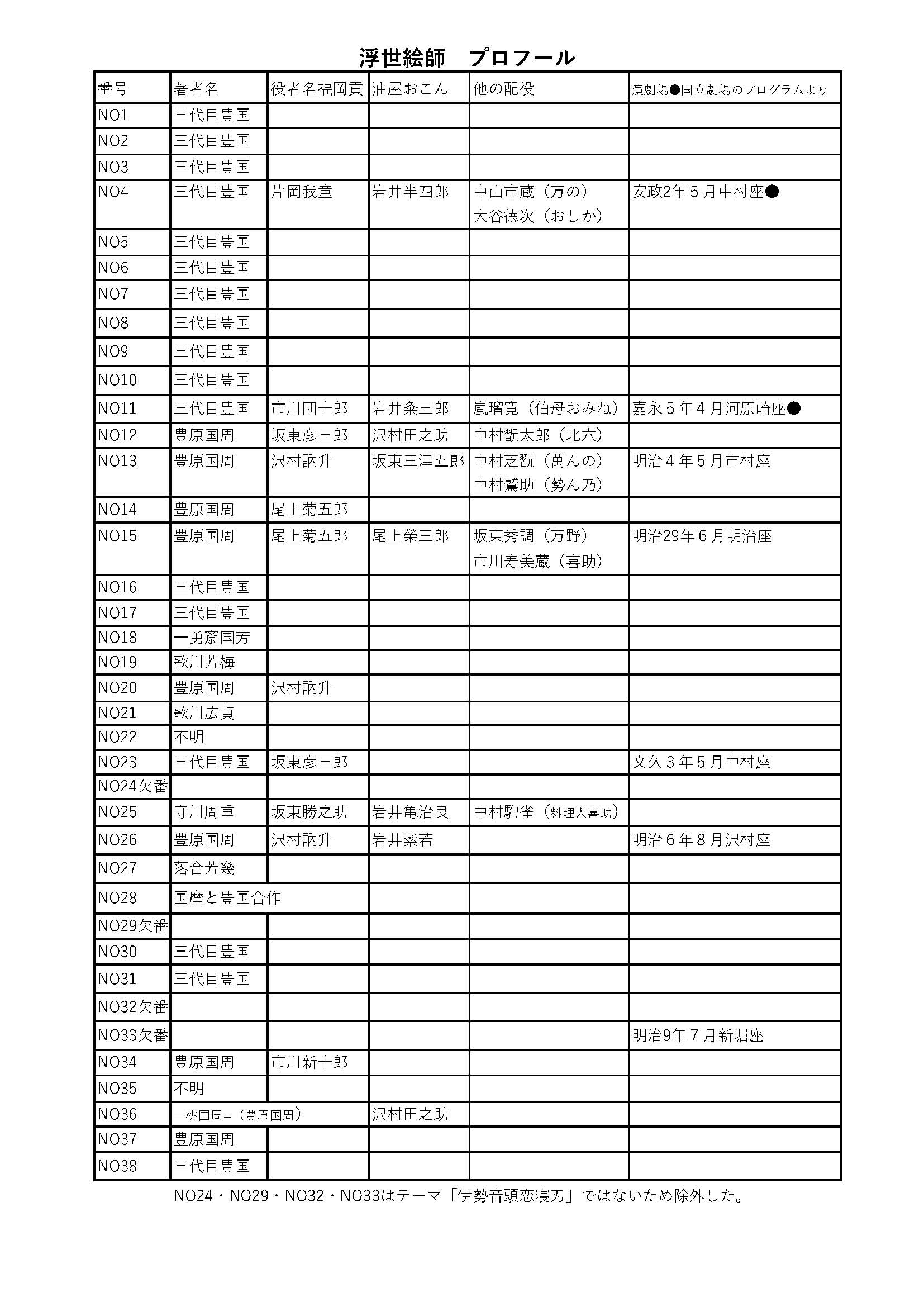

浮世絵師(錦絵)プロフール

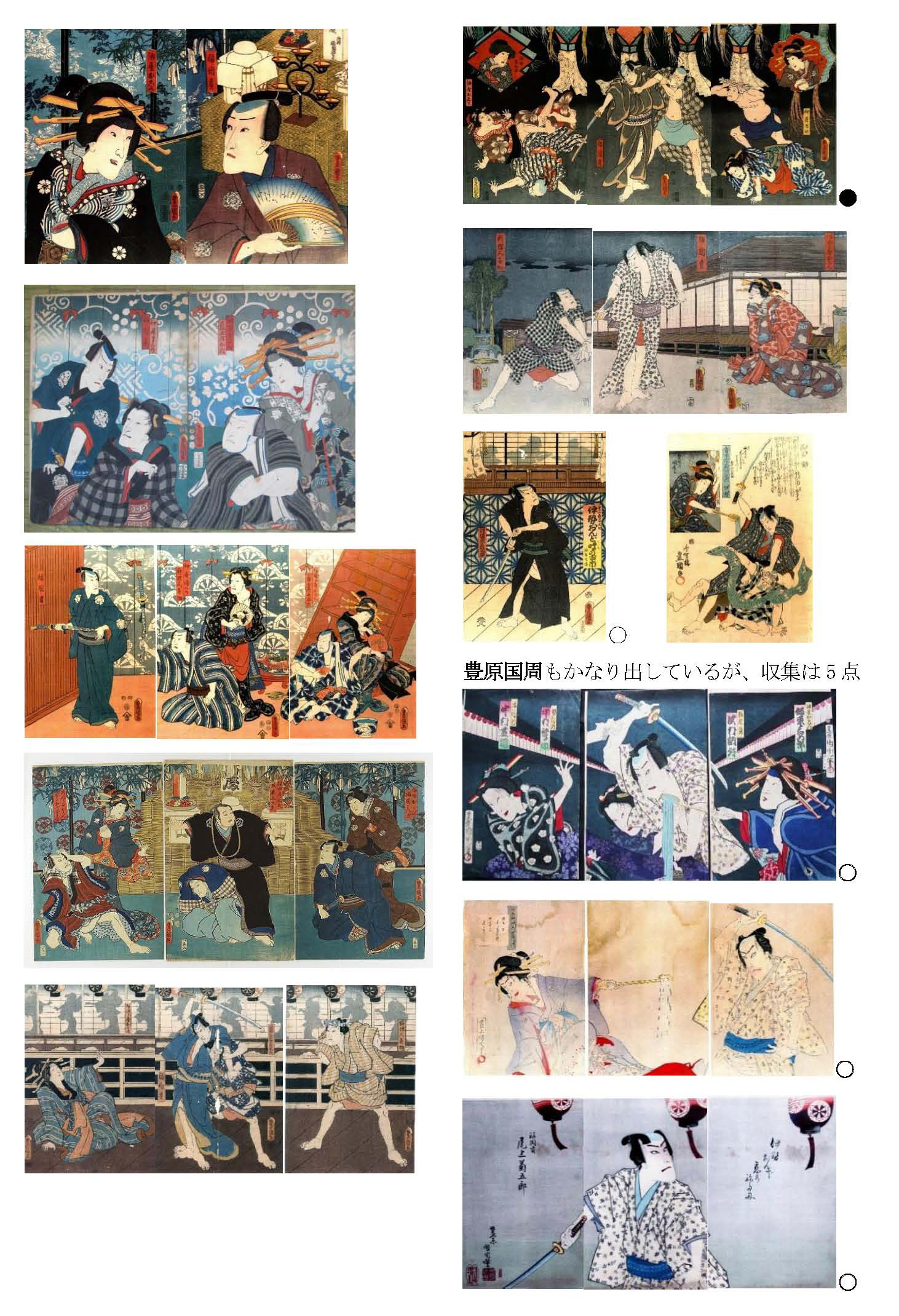

三代歌川豊国(うたがわとよくに)18点展示

1786~1864 幕末の浮世絵界を代表する絵師の一人です。初め国貞(くにさだ)の名でデビューし、流行を敏感にとらえた画風で一躍庶民の人気を集めました。その後、弘化元年(1844)に豊国の名を襲名、華やかな役者絵や艶麗な美人画を得意とし、一門を率いて膨大な数の作品を制作しました。

その弟子筋からは「明治の写楽」と呼ばれた豊原国周(とよはらくにちか1835-1900)や、美人画の名手であった揚州周延(ようしゅうちかのぶ、1838-1912)といった明治時代の浮世絵界のスターたちが排出されています。

豊原国周(とよはらこくしゅう)9点展示

1835~1900 国周は幕末から明治時代にかけて人気を博した浮世絵師です。とりわけ役者絵を得意として高い評価を得る一方、子供のころから常識に当てはまらない性格で、生涯で妻を40人余りも変え、転居の回数も本人曰く117回。引っ越し好きで知られる「葛飾北斎」に勝ったと豪語し、さらに「宵越しのかねは持たない」とばかりに散財したと伝えられるなど、浮世絵の腕前以上にそのユニークな言動が有名になりました。

国周は明治33年に66歳で死去。門人は多く擁していたとされますが、活躍が知られているのは揚州周延(ようしゅうちかのぶ)と守川周重(もりかわちかしげ)のみです。

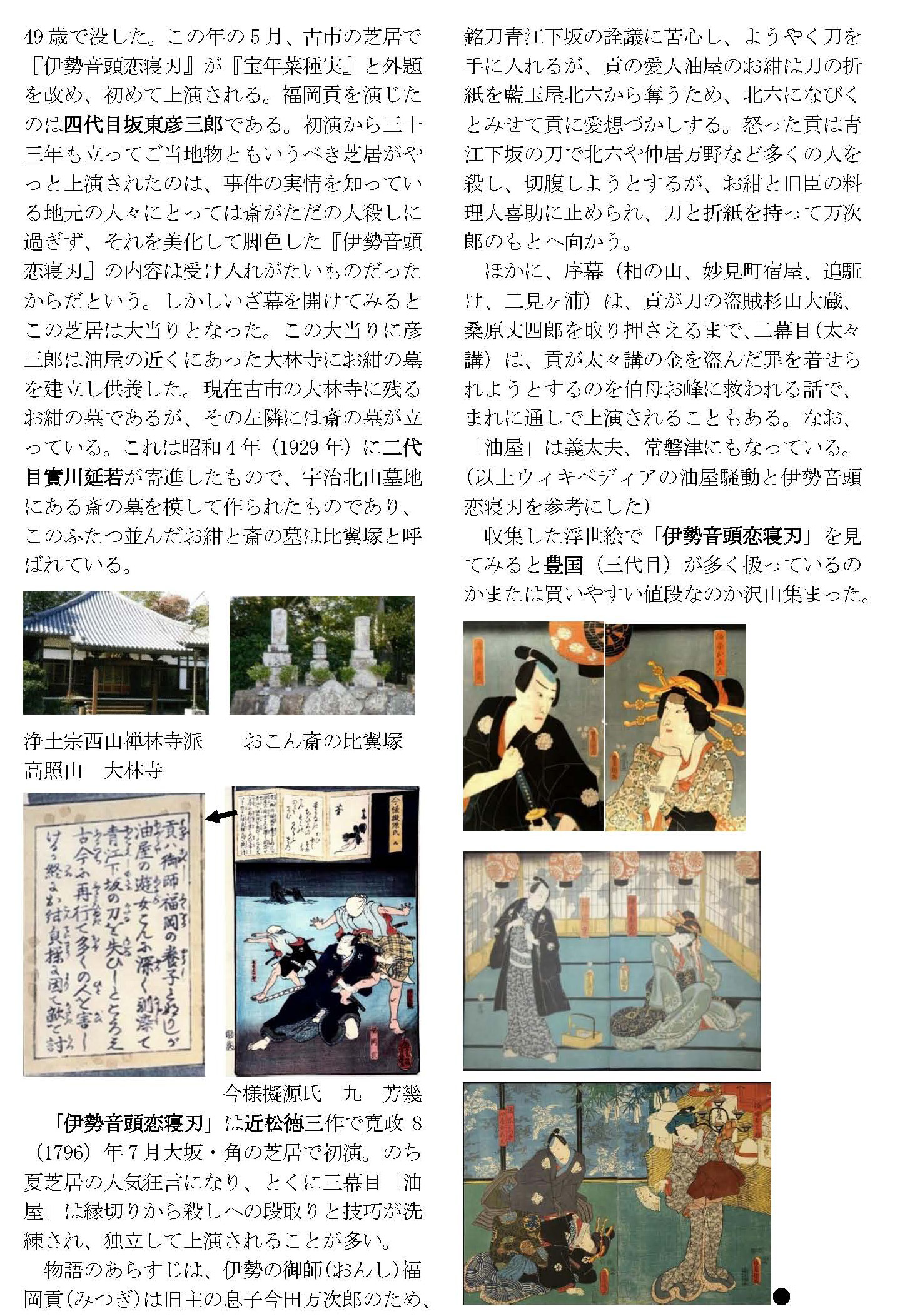

一勇斎国芳(いっちゅうさいくによし)1点展示

一勇斎国芳は歌川国芳といい、初代豊国の門人で、寛政9年に生まれ文久元年3月65歳で没。15歳で初代歌川豊国(うたがわとよくに)の門人となり、一勇斎(いちゆうさい)、朝桜楼(ちょうおうろう)などと号しました。後に勝川春亭(かつかわしゅんてい)、三代堤等琳(つつみとうりん)などにも学びました。文政10(1827)年頃に描いた「通俗水滸伝豪傑百八人」によって武者絵作者として人気を得て、武者絵の国芳と称されました。

落合芳幾(おちあいよしいく)1点展示

落合芳幾は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師です。浮世絵師としてのデビューは遅咲きであったものの、同じ「歌川国芳」(うたがわくによし)門下生の「月岡芳年」(つきおかよしとし)と双璧を成すほどの実力をもつ浮世絵師でした。また、浮世絵師としての活躍の場を多方に広げただけでなく、事業家としての一面も持つマルチな才能を発揮した人物でもあります。落合芳幾は歌川を名乗ってはいませんが、有名浮世絵師の歌川国芳の門下生です。

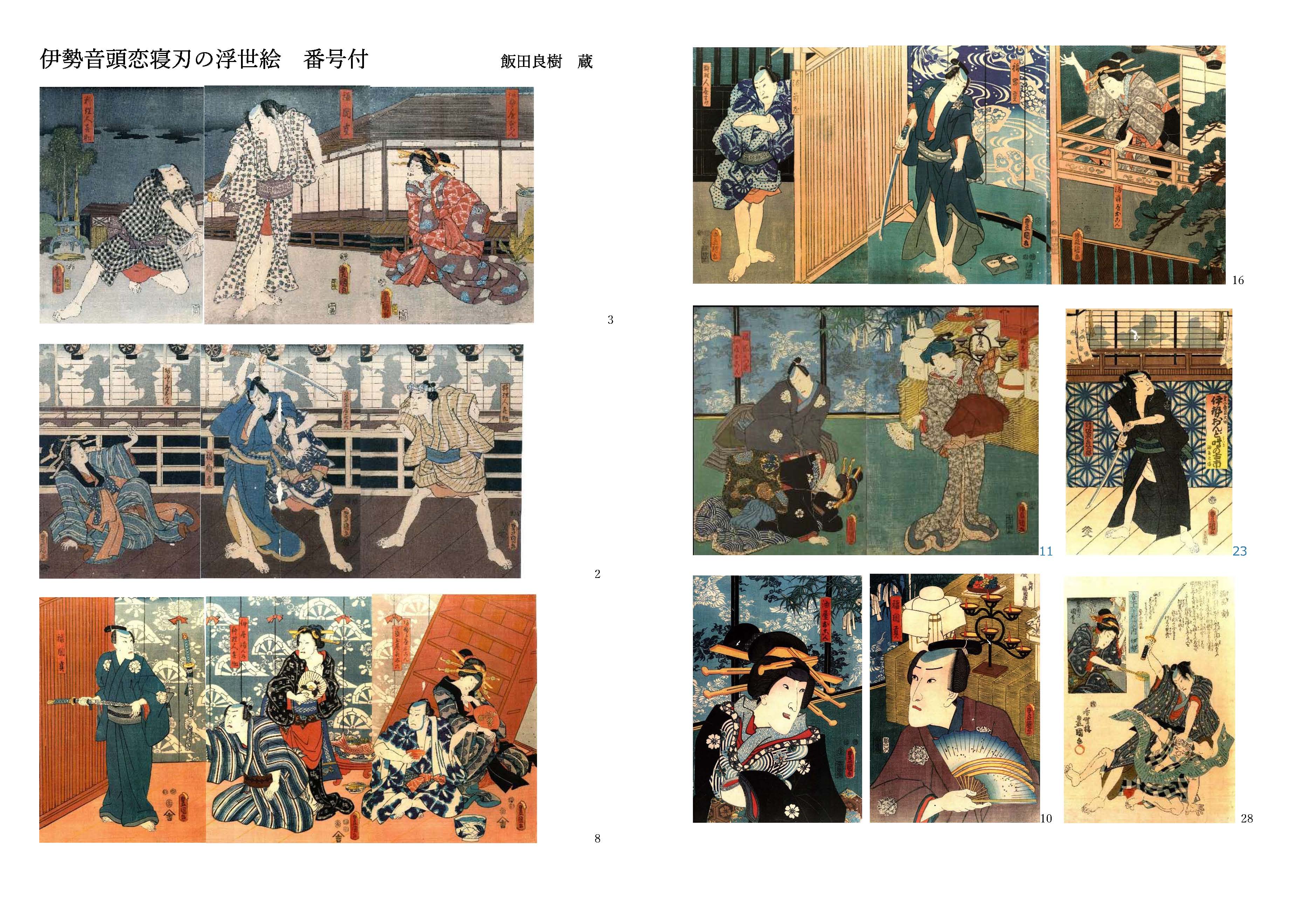

歌川芳梅(うたがわ よしうめ)1点展示

文政2年(1819)~明治12年(1879) 江戸時代後期から明治時代にかけての大坂の浮世絵師。

歌川国芳の門人で大坂堀江の人。本姓は中島、名は藤助。歌川の画姓を称し一鶯斎、夜梅楼と号す。天保12年(1841年)頃から大坂で活動を始め、弘化4年(1847年)、江戸に出て歌川国芳に付いて絵を学び、安政4年(1857年)再び大坂へ戻り、役者絵、風景画、風俗画、草双紙の挿絵を描いた。享年61。中井芳滝、岩井梅雪、一梅斎芳峰、梅乃家梅英、梅春など多くの門弟を育て、大坂における国芳派の祖となっており、この時期の大坂における中心的な浮世絵師の一人であった。二代目長谷川貞信も芳梅から教えを受けている。

歌川(五粽亭)広貞(ごそうてい) ひろさだ)1点展示

生没年不詳 江戸時代の大坂の浮世絵師。

歌川国升の門人、大坂の人で布袋町に住む。五粽亭と号し、「蘭畦」、「小西五長」、「貞」の印章を使用する。作からは弘化4年(1847年)以前に広国と称したことが知られる。確認される作画期は弘化4年から文久3年(1863年)にかけてで、中判の役者絵を多数描いている。門人に歌川広兼(照皇亭貞広)がいる。

守川周重(もりかわ ちかしげ)1点展示

生没年不詳 明治時代の浮世絵師。

豊原国周の門人。本姓は守川、名は音次郎。歌川の画姓も称す。喜蝶斎、喜蝶楼、一梅斎、一梅楼と号す。作画期は明治2年(1869年)から明治15年(1882年)頃にかけてで、3枚続の役者絵、芝居絵、『絵入新聞』の挿絵や小説挿絵、表紙絵などを描いた。明治10年から翌年のころ南本所石原町十八に住み、後に日本橋浜町一丁目三に住む。

歌川國麿(うたがわくにまろ)1点展示

生没年不詳 江戸時代末期から明治時代初期にかけての浮世絵師。

歌川国貞及び4代目歌川豊国の門人。歌川の画姓を称し、初名は房広、後に国麿と称す。一円斎、松蝶楼、喜楽斎、麿丸、麿丸淫人、又平門人麿丸とも称した。俳号は菊翁。作画期は天保後期から明治初年頃にかけてで、幕末期に版本の挿絵や双六絵などを残す。なお嘉永頃を作画期とする絵師の松蝶楼関斎とは同一人ともいわれている。

作者不明 NO22 NO35 2点展示 尚 NO29 NO32・NO33は欠番