古市の成り立ち

「伊勢にいきたい伊勢路がみたい、せめて一生に一度でも」と

道中伊勢音頭にうたわれたように、江戸時代、伊勢参りは庶民

の夢でした。

「伊勢にいきたい伊勢路がみたい、せめて一生に一度でも」と

道中伊勢音頭にうたわれたように、江戸時代、伊勢参りは庶民

の夢でした。

全国津々浦々から伊勢参りに向かう人々、特に

慶安3年(1650)・宝永2年(1705)・明和8年(1771)・文政13

年(1830)・慶応3年(1867)の『おかげ参り』には全盛期を迎え、

多い時には半年間で約458万人の参宮者があったと記録されて

います。

古市は、川柳に『伊勢参り大神宮へもちょっとより』とうた

われたように、往来で賑わうにつれ、参宮を済ませた人々の精

進落としの場として、江戸の吉原・京の島原と並ぶ三大遊廓の

ひとつに数えられました。また、妓楼・油屋でおこった殺傷事

件「油屋騒動」は歌舞伎の題材となって有名であり、さらに、

当地で行われた伊勢歌舞伎は、かつての松本幸四郎・尾上菊五

郎らが来訪するなど役者の登竜門といわれました。

千束屋は『東海道中膝栗毛』の弥次・喜多の図にもみられた

妓楼(旅館)でしたが、後に貸衣装屋に転じ、伊勢歌舞伎を支え

ました。唯一現存する麻吉、昭和40年代まで存在した大安など

も古市を代表する旅館であります。

その他、お紺の供養墓のある大林寺、千姫の菩提寺であり

画僧月僊が住職であった寂照寺、天細女命を祭神とする長峰

神社(俗称おすめさん)、松坂の朝田寺・関の地蔵院と共に

三大地蔵といわれた中之地蔵院跡、現存する桜木地蔵などがあ

ります。

耳を澄まば、聖地を目前にし心弾ませる人、無事念願を果

たし、土産話を胸に遠い故郷に心馳せる人の喧騒が聞こえてき

そうな古市参宮街道。これらの文化遺産は、往時の古市の姿を

語っているようです。

広重画「伊勢参宮宮川の渡し」

広重画「伊勢参宮宮川の渡し」

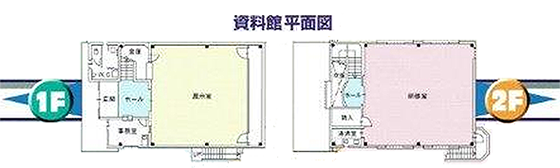

立て看板

立て看板

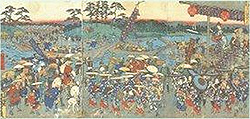

国周画「伊勢音頭恋寝刀」

国周画「伊勢音頭恋寝刀」

杉本屋

杉本屋