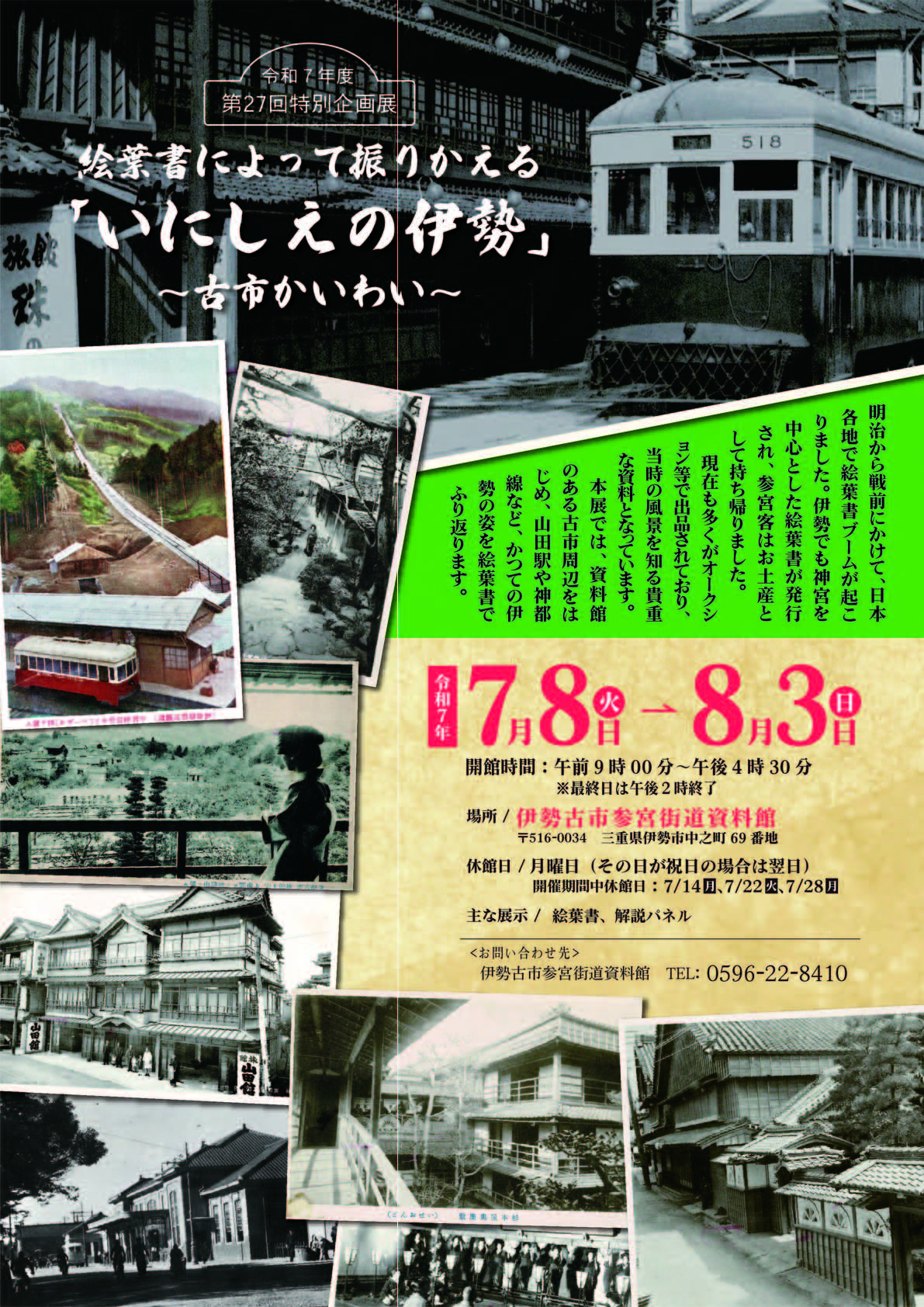

令和7年度 第27回前期特別企画展

「絵葉書によって振りかえる

『いにしえの伊勢』~古市かいわい~」展

目的

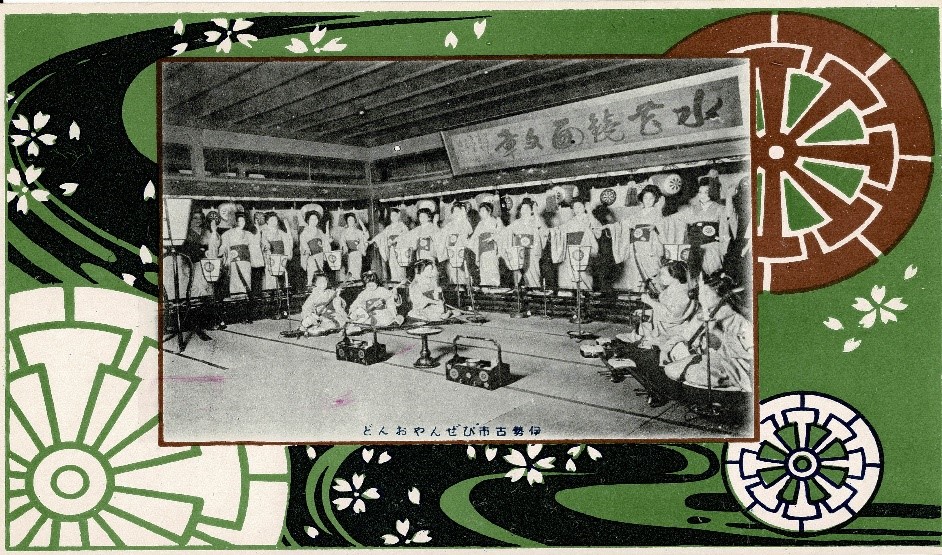

日本では、明治時代から戦前にかけて絵葉書の発行ブームが起こりました。昔から一大観光地である宇治・山田を中心とするこの地域でも、神宮を中心とした絵葉書が発行されました 。これらの絵葉書は、参宮客が「お土産」として購入していったものです。従って、戦前の絵葉書をオークション等で簡単に入手することができますが、そのほとんどが三重県外から出品されています。本地域に限らず、全国各地の写真絵葉書は往時の日本の景観を探究するためには第一級の史料となります。

今回の企画では、本資料館のある古市界隈をはじめ、伊勢の玄関口である山田駅、さらに主要な交通機関であった神都線の往時の姿を絵葉書を通して振り返っていきたいと思います。

場所

伊勢古市参宮街道資料館 [ 地図 ]

〒516-0034 三重県伊勢市中之町69

TEL/FAX 0596-22-8410

期間及び開館時間

令和7年7月8日(火)~8月3日(日)

最終日は 午後2:00まで

休館日月曜日(祝日の時はその翌日)

主な展示物

絵葉書・パネル版・調度品など