Ⅲ 御師の廃止以降について

明治維新は日本国中あらゆる方面にわたり大革命をもたらしましたが、この伊勢の町においてこれほど大きな社会革命はありませんでした。

明治政府は、明治4年(1871)7月22日神宮制度の改革に伴い、御師の営業を断然として停止しました。これにより神宮の仲介を果たしてきた御師と、これまでに築いてきた檀家との関係に終止符を打つことになりました。

このことから、御師の転職が相次ぎました。転職先としては料理関係貸席関係20例、傘、紙、指物(手工業関係)26例、商業13例、小道具屋5例、他に鍛冶屋、質屋、医師等がありました。

しかしながら御師と檀家との関係の中で御札の配布は停止となりましたが、それ以外の師檀関係については厳格に禁じられていませんでした。昔気質の参宮客は従来通り旧御師宅を宿所としている者もあったようですし、また単に止宿のみにとどまらず、旧御師家からお神酒などを受け取り、郷里の祠に供える者もいました。この様な状態が昭和後半まで続いていた旧御師もあったようです。

市内にある残る御師邸は、丸岡宗大夫(宮町1丁目)・東大夫(一志町)のものを除いて、現地に残るものはほとんどなく、門の幾つかが市内あるいは市外(多気郡五桂珊瑚寺)に移築されています。

丸岡宗大夫邸

御師・丸岡宗大夫は慶長年間(400年前)に伊勢山田下中之郷町鳥帽子世古(当地)に移住し、明治4年(1872)7月に師職制度が廃止されるまで、代々御師を営むと共に下中之郷町の町年寄の一員として山田の自治を但いました。

また、外宮高官御塩焼物忌職を勤めました。御師は全国の檀家に神宮の御札(大麻)を配って初穂料を集め彼らが参宮に来る際の宿泊、飲食、名所案内、神楽の奉納を手配しました。18世紀中頃には、伊勢市内に750人(山田480、宇治270)の御師がおり、全国から多くの参宮客を山田と宇治に招き入れていました。

丸岡宗大夫は大坂や信州などに併せて8,000軒ほどの檀家を持ち中規模程度の御師でした。邸内に残る古文書の他には檀家を接待した際の献立帳や初穂料を集めた記録などがあります。また神楽を奉納した額や朱塗りの食器類なども残っていて当時の御師邸の様子を伺い知ることが出来ます。この建物は、現在伊勢市内に現存する唯一の御師邸であり、慶長年間からこの地に御師丸岡宗大夫が存在し続けた貴重な歴史遺産です。建物は記録によると慶応2年(1866)に700両余りをかけて長屋門、玄関、台所、母屋を立て替えたもので幸いにも昭和20年の戦災による焼失を免れ、その後南側の屋敷部分は、無くなりましたが、約230㎡(70坪)の家屋が残っています。神宮文庫に移設された福島御塩焼大夫邸(通称黒門)や徴古館東側にある葉山大夫の門のように、市内に残る御師邸の門はすべて薬医門であり長屋門が残るのはこの丸岡宗大夫邸のみです。

丸岡宗大夫邸長屋門

丸岡宗太夫邸内

「伊勢古市参宮街道資料館の歩み」より

伊勢御師の余技

当地伊勢には、明治時代初期まで「御師」と呼ばれた職業があった。御師は「御祈祷(いのり)師」あるいは「御

師匠」に由来すると言われ、他の有力社寺に置かれたものを「オシ」と呼ぶのに対し、伊勢では「オンシ」と呼ぶの

が通例である。また御師が「大夫」を称するのは、御師となる神職の多くが権禰宜であり、権禰宜になると五位の

位である「大夫」を授かったことに由来している。その仕事は現在で言う伊勢神宮参宮のための旅行業者である。

全国の担当地域の檀家を廻ってお札や伊勢暦などを配って参宮を勧誘し、伊勢講として伊勢を訪れた人達の願

いを伊勢神宮に届けるために神楽を奏し、さらに宿泊や観光の世話を行ったが、その結果、経済的に大いに潤

った。

旅行業者兼旅館の主人である「御師」は、重要な檀家に対して自ら出向いて挨拶をするなども行ったが、多く

は配下の代官や手代がその名代として活動していた。そのため、TV ドラマに出てくる商家大店の主人のように時

間に余裕ができ、余技を楽しみとしたに違いない。余技の特殊なものとしては、金魚や朝顔の品種改良や、微分

積分を使うような難解な数学の解法などもあったようだけれど、伊勢の御師はどのような余技を楽しんでいたのだ

ろうか?

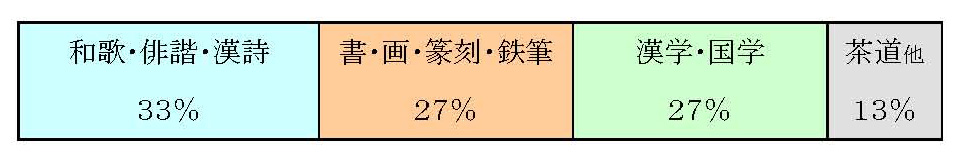

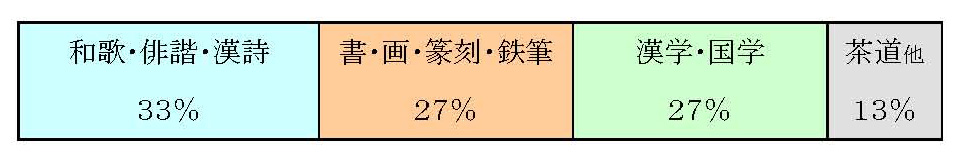

「伊勢度会人物誌」には、掲載人物の余技について比較的多く記述はされているものの、その人物が「御師」

であったかどうか明確に記載されていないので、御師に限った内訳を推測するのが難しい。そこで、明治4年に

御師が廃止され、その保証金申請のための記録「明治12年7月調 旧師職現員調書(外宮編)」(略称)に記載さ

れている御師名と「伊勢度会人物誌」とで合致する「御師」79人を選択することができたので、その余技を集計す

ることにした。この調書に記載されている御師達は江戸末期に生まれ、明治、大正、さらに昭和まで生存した人た

ちでもあるので、特別展に展示された画人と年代的にも合致し、御師で画人である彼等の生活を想像し易いこと

も利点であろう。結果は以下のグラフのようになった。

江戸時代には一般素養として「漢学」を学ぶことは普通のことであったろうし、伊勢神宮の神職として「国学」を

学ぶのも自然な成り行きであっただろう。その関係から和歌・俳諧・漢詩が多くを占めるのも当然であったに違い

ない。そういうことから考えると、書・画・篆刻・鉄筆 27%が伊勢御師の余技としての特徴を表しているように考え

られる。その内訳はおおむね、書16%、画8%、篆刻・鉄筆4%、である。

書に関しては蒔田 器から始まり松田雪柯や橋村橘陰が、篆刻・鉄筆には小俣栗齋(蠖庵)や福井端隠などが

いる。画人としては、四条丸山派の上部茁斎、水溜米室が、南画派としては小俣蠖庵や小森痴雲などがいるが

いずれも伊勢御師である。このように、御師の余技としての書法、画法であったとは言え、その質は高く、趣味程

度には留まっていないことを今回の特別展で再認識していただければ幸いである。