伊勢の画壇

近世伊勢の画壇

近世においては、京都や江戸のような画壇の中核都市が固有の画派を生み自律的な伸展を示したのに対して、多くの地方都市は中核都市から種々の画派を移植することに努め、その結果、いわば他律的にいくつかの画派が併存するかたちをとることが多くありました。

近世の代表的な画派は、狩野(かのう)派・南画派・円山四条(まるやましじょう)派・長崎派などですが、これら近世画壇を構成する主だった画派は、伊勢においても移植され、多くの画人を育てました。その多様振りは、一地方都市としては他に例をみないほどでり、この多様性こそが、近世伊勢の画壇の特徴をなしています。これは、神宮の門前町としての性質が、各地から来訪する多種多様な人々の交流を促したことに起因すると思われます。こうして、多くの画派を生んだ近世伊勢の画壇でしたが、中でも広く受け入れられ後代まで受け継がれたのは、円山四条派でありました。

伊勢の円山四条派の画人たち

円山四条派は、写生的画風の円山応挙を祖とする円山派と、与謝蕪村の文人画(南画)を基礎とした呉春(ごしゅん)を祖とする四条派を併せたものをいいます。長く命脈を保ち、近代日本画の確立に大きな役割を果たしたことで知られています。

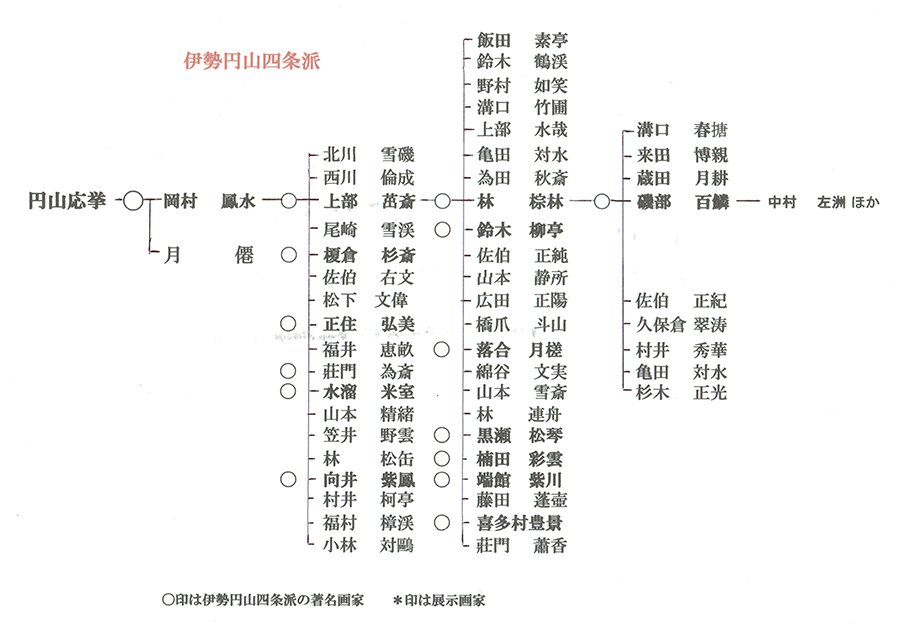

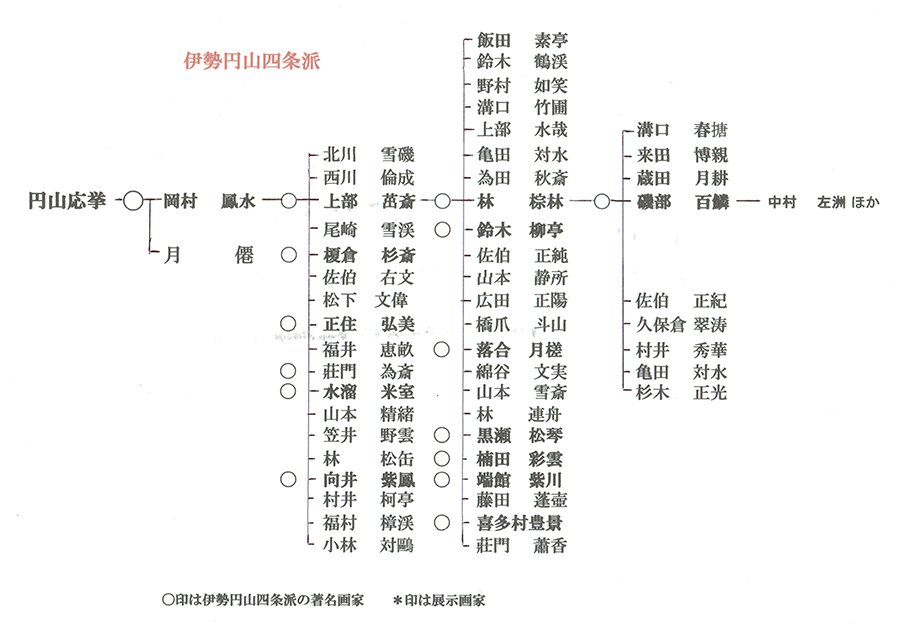

伊勢円山四条派の画人としては、岡村鳳水(おかむらほうすい)(1770〜1845)がいます。鳳水は、丹波亀山(現京都府亀岡市)に生まれ、京都に出て円山応挙に学び、応挙の有力な弟子の一人になりました。後に伊勢の岡村又太夫の養子となり、円山派の画風を伊勢に伝えました。門下からは多数の画人を輩出しましたが、上部茁斎(うわべせっさい)(1781〜1862)、榎倉杉斎(えのくらさんさい)(1798〜1867)、荘門為斎(しょうもんいさい)(1778〜1842)、 水溜米室(みずためべいしつ)(1817〜1882)が知られています。

特に上部茁斎の門からは、林棕林(はやしそうりん)(1814〜1898)が出ています。棕林は江戸に出て谷文晁や渡辺崋山らと交遊しました。門人に磯部百鱗(いそべひゃくりん)(1836〜1906)がおり、百鱗の門からは、近代京都画檀を代表する女流画家伊藤小坡(いとうしょうは)(1877〜1968)、田南岳璋(たなみがくしょう)(1876〜1928)、中村左洲(なかむらさしゅう)(1873〜1953)らを輩出し、左洲の門からは、後に近代京都画檀の重鎮となる宇田荻邨(うだてきそん)(1896〜1980)をはじめとして、嶋谷自然(しまやしぜん)(1904〜1993)、鈴木三朝(すずきさんちょう)(1899〜1997)などが出ており、その系譜は現代に続いています。

円山応挙の画風は、岡村鳳水の他にも、月僊(げっせん)(1741〜1809)によってより広範に伝えられています。

参考文献 伊勢市史 第3巻「近世編」

特別企画展「伊勢円山四条派・前篇」展の開催にあたって

(伊勢円山四条派の祖である岡村鳳水から磯部百鱗の時代まで)

まとめ

伊勢の円山四条派を時代で二分した理由として、田中里史氏は次のように語っています。

「伝統的で円山四条派の画風を強く感じるのが磯部百鱗の世代辺りまでだからです。百鱗の時代にもその範疇に入らない絵を描く画家も出てきています。そして、その弟子以降はそれぞれが伊勢円山四条派から出発しながらも、保守的、伝統的なものから離れて多種多様な絵を描くようになり、新時代の絵画が生れてきます。」

次回の企画展のおしらせ

次回、伊勢円山四条派の後編は、来年7月初旬に開催を予定しています。

ここで磯部百鱗以降の伊勢の絵画をご紹介します。

岡村鳳水(おかむらほうすい)1770〜1845 江戸後期の画家

伊勢円山四条派は、円山応挙の弟子である岡村鳳水から始まっています。岡村鳳水は現在の京都府嵐山の西方、亀岡市本町の出身で、明和7年(1770)3月6日に岩佐忠兵衛の子として生まれました。絵を描くことを好み、京都へ出て同じ亀岡市出身の円山応挙(1733〜1795)に学びました。それより以前、伊勢一之木の人、笠井末清(1761〜1827)は京都に出て円山応挙に学んでおり、同門の岡村鳳水と友人でした。笠井末清が帰郷したのでその翌年の享和2年(1802)、33歳の時に鳳水は末清を訪ねて伊勢にやってきました。その時、上部茁斎らが鳳水から絵を学ぶため、外宮前の野間屋という旅館に滞在させました。また、その後も鳳水に絵を学ぶものが沢山でました。そこで、上部茁斎ほか鳳水から絵を学びたいという伊勢の人々が、鳳水を伊勢に定住させようとしました。岩佐家は御師(おんし)御巫(みかなぎ)の檀家であったので、まずその御巫家の養子となり、後に同じく御師である岡村家の養子となってその家を継ぎました。このあたりの事情はわかりませんが、家格の箔をつけるために一度御巫家へ養子に入ったのでしょう。以降は門人も益々多くなり、伊勢に円山流の画風が大いに広まりました。鳳水は弘化2年(1845)5月4日、76歳で亡くなりました。

岡村鳳水は伊勢円山四条派の祖です。円山応挙のすぐれた弟子十人を応挙十哲といいます。伊勢では鳳水は応挙十哲の一人に数えられていますが、若くして伊勢に定住したため、伊勢の外では十哲の内に入ることはありません。しかし、伊勢の多数の人が引き留めて絵を学ぼうとするほど、画家としての実力が高かったことには間違いありません。現存する鳳水の作品は、痛みがひどく状態の悪いものが少なくありません。これは珍重され、頻繁に鑑賞されたための結果だと想像されます。

上部茁斎(うわべせっさい)1781〜1862 江戸後期の画家

円山四条派を伊勢に広め、定着させるのに大きな貢献をしたのが、岡村鳳水の弟子、上部茁斎です。茁斎は天明元年(1781)に常磐に生まれ、大世古の外宮権禰宜の上部家の養子となりました。幼少期より絵を好み、兄に狩野派の絵を習ったといいます。寛政年間に家を継ぎ、従五位下権禰宜となりました。享和2年(1802)に伊勢へ岡村鳳水がやってくると、その門に入って絵を学びました。時期はわかりませんが、尾張に行った時に宋代の画家である陳居中(ちんきょちゅう)の絵を模写してから技術が向上し、画名が高くなったといいます。またある時、二見浦の風景を描き、それを鷹司(たかつかさ)殿下(恐らく22代政煕か23代政通)に献上したところ殿下は関白(天皇を補佐する役職)であったため、ついには天皇の叡覧(えいらん)に供するところとなりました。そしてその絵が宮中に止め置かれることとなり、更に亀・鶴二幅を上部茁斎に描かせました。

この栄光に浴して以来、上部茁斎は絵に天覧の印を捺しました。文久2年(1862)11月17日に82歳でなくなりました。

上部茁斎は、岡村鳳水が伊勢にやって来た時に鳳水を旅館に止めて絵を習い定住するきっかけをつくりました。そしてその後の鳳水の門人たちの中心人物となりました。また、茁斎には百数十人の弟子がいたといいます。その弟子の内何人かは京都へ絵を学ぶために遊学しています。これは、鷹司殿下など京都に繋がりがあった茁斎の貢献も大きかったのではないでしょうか。円山四条派はこの上部茁斎の弟子たちの時代に、伊勢に深く根を下ろしたといえるでしょう。

林棕林(はやしそうりん)1814〜1898 江戸後期〜明治の画家

上部茁斎の立場を受け継ぎ、磯部百鱗に伊勢円山四条派を教えたのが茁斎の弟子林棕林です。

棕林は文化11年(1814)に生まれ、その後神職である林氏の養子となりました。13歳の時から茁斎の門に入り、以来10年技術の向上に励み、山水風景から鳥獣虫魚まで写生してその量は30数巻に及んだといいます。

20歳前半で愛知〜静岡に遊び、江戸で彦根藩主井伊直亮(いいなおあき)が大老となった時、御師として御祝に参上すると厚遇され、7か月間江戸の彦根藩邸に滞在しました。この間、谷文晁、渡辺崋山ほか多数の大家と交流し、大いに得るところがあったといいます。その後も和歌山、大阪、岐阜の各方面に遊び、江馬細江など現地の文化人と交流しました。各地の神社などに蔵されていた南宗画を観て影響を受け、安政年間40数歳の頃に南画方向へ画風が一変します。 元治年間、50数歳の頃、津城で藩主藤堂高猷(とうどうたかゆき)に謁見(えっけん:目上の人に会うこと)し、齋藤拙堂(さいとうせつどう)らと共に数枚を揮毫(きごう:毛筆で文字や絵をかくこと)しました。明治15年、69歳の時に東京絵画共進会に出品し褒状を受けました。明治26年、80歳の時に有栖川宮(ありすがわのみや)殿下に作品を献上し、端渓(たんけい:中国広東省の硯の産地)の大硯(すずり)をいただきました。後、その大硯にちなんで伊藤博文から「實硯堂」の三大字の揮亳を受けたといいます。明治31年85歳で亡くなりました。

林棕林は、上部茁斎に絵を学び、茁斎の立場を受け継いで伊勢円山四条派の中心人物となりました。棕林は酔薫(すいくん)社という画塾を開き、二百人以上の弟子がいたといいます。ただし、有力な弟子は磯部百鱗のみでした。棕林は上記したように各地へ出かけて行って文化人達と交流し、明治には70近い年齢で東京絵画共進会に出品しています。後進の指導をするというよりは、自身が精力的に活動するタイプの人だったようです。弟子の多さは林棕林の功績というよりは、この時期にそれだけ伊勢に円山四条派が広まったということを表しています。

磯部百鱗(いそべひゃくりん)1836〜1906 江戸後期〜明治の画家

林棕林に学び、自身も全国的に活躍しながら多数の優秀な画家を世へ送り出したのが磯部百鱗です。

百鱗は天保7年(1836)に内宮の御師の家に生まれました。時期はわかりませんが、棕林に絵を習い出したのは、かなり遅がけだったようです。後、京都に出て長谷川玉峰に学びました。遊学を終えて帰郷したのは維新前後ということから、32歳頃となります。帰郷後はしばらく神宮に奉職し、絵に専念し始めたのは、その職を辞めた後の40代頃だということです。明治18年(1885)、50歳の時に東洋絵画会の総裁からの任命で学術委員となりました。東洋絵画会は従来の伝統的な日本画を中心とした全国的な画家たちの団体で、後に日本美術協会に合流します。以降、百鱗は色々な展覧会に出品して受賞し、全国的に名声が高まりました。明治39年(1906)、71歳で亡くなりました。

百鱗は自身も画家として全国的に活躍しました。そして非常に多くの高名な人々と交流したそうです。また後進の指導にも熱心で、自身のコネクションを利用して京都へ修行に行かせたり、展覧会に出品させたり懇切に世話をしました。そうしたこともあり、その門からは中村左洲、伊藤小坡、川口呉川、田南岳嶂ほか、後々大いに活躍する弟子をこれまでになく多数輩出しました。